Da oscuro dialetto germanico parlato da poche tribù, l’inglese è divenuto nel tempo la lingua franca per eccellenza, abbattendo la precedente supremazia del francese, che a sua volta aveva sostituito il latino nella comunicazione diplomatica e scientifica. Oggi l’idioma di Shakespeare domina non solo la ricerca scientifica e la produzione tecnologica, ma anche la musica, lo spettacolo e qualsiasi tipo di business.

Gli osservatori favorevoli all’egemonia della lingua inglese considerano il fenomeno come naturale e inarrestabile, riconducendone la rapida diffusione a partire dagli anni Cinquanta alla struttura stessa della lingua. Non vi è dubbio, infatti, che l’inglese sia particolarmente fruibile, specie a livello elementare e medio, per una serie di pregi:

– ricchezza e profondità: quanti sono gli aggettivi e le sfumature dell’inglese intraducibili in italiano?

– flessibilità: lo stesso sostantivo può essere un aggettivo o un verbo e con il gerundio si saltano le pesanti costruzioni e i relativi delle lingue latine;

– semplicità grammaticale;

– capacità di assorbire e integrare vocaboli di lingue d’ogni dove;

– concisione;

– democraticità: come nel latino, in inglese non ci sono formalismi e differenze sociali o di genere. Si dice “you” alla regina come a un interlocutore qualsiasi.

In realtà, sottolineano i critici, il predominio dell’inglese non dipende tanto, o per lo meno non solo, dalla sua funzionalità. Alle sue radici vi sono ragioni storiche specifiche, esattamente come è successo con qualsiasi lingua che nel tempo si sia imposta come strumento di comunicazione sovranazionale.

Iniziata con i primi viaggi di esplorazione nel XVI secolo, la diffusione dell’inglese nel mondo ricevette un notevole impulso con l’espansione coloniale fino al XIX secolo per cedere poi il passo, alla metà del XX, all’emergente come potenza mondiale degli Stati Uniti. In questa fase l’inglese di diffuse anche in aree, come l’Europa, non toccate dal colonialismo britannico.

Ancora nella la prima metà del Novecento la lingua straniera più conosciuta in Europa era il francese. In Italia le prime cattedre universitarie di inglese vennero istituite solo nel 1918. Alla Conferenza di pace dell’anno successivo, gli Stati Uniti, ormai introdotti nello spazio europeo, imposero per la prima volta l’inglese accanto al francese come lingua diplomatica. Ma a determinare il sorpasso del francese fu l’esito della Seconda Guerra Mondiale, che comportò la penetrazione della cultura angloamericana in tutta l’Europa occidentale.

I timori di un genocidio linguistico

I detrattori della globalizzazione anglofona mettono in luce non solo gli aspetti storici di questo processo, ma anche i pericoli a esso connesso. Prima di tutto il rischio che, se non arginata, l’omogeneizzazione porti alla scomparsa progressiva della varietà linguistica mondiale. È una posizione che considera l’estinzione delle lingue come un problema eticamente rilevante: lo dimostra lo stesso impiego di espressioni drammatiche ricavate dalla letteratura criminale o dal vocabolario dei diritti umani, come language murder (linguicidio) e linguistic genocide (genocidio linguistico).

La diffusione planetaria dell’inglese rifletterebbe, infatti, il potere politico e militare americano. Ma anche l’impatto di Hollywood, della CNN, di MTV, di McDonald’s e di Internet, secondo quella che viene definita “americanizzazione” della cultura mondiale.

Alcuni critici della diffusione incontrastata dell’inglese si spingono oltre, vedendo dietro la sua diffusione una volontà cospiratoria o una strategia di dominio dei Paesi dell’area anglo-americana, soprattutto degli Stati Uniti.

È la tesi sostenuta, fra gli altri, dal linguista Robert Phillipson, che in un saggio del 1992 dal significativo titolo, Linguistic Imperialism, ha ricostruito il ruolo centrale dell’inglese nell’espansione coloniale, particolarmente in Africa. Qui, il rapporto di dominazione coloniale si è strutturato anche sul piano linguistico con l’imposizione della lingua straniera sulla varietà di quelle locali, neglette e svalorizzate al rango di dialetti.Ma è soprattutto dopo la fine del colonialismo che l’uso delle lingue coloniali si è esteso, dato che gli Stati africani neo-indipendenti hanno elevato al rango di lingua ufficiale quella dell’ex potenza europea, affiancandovi gli idiomi nazionali maggiormente diffusi nel Paese.

Le lingue materne, che comprendono molte parlate locali, sono state considerate gregarie, minoritarie e non hanno ricevuto statuto ufficiale in ragione del relativo raggio di estensione. Ma le lingue non sono puramente denotative, portano con sé valori, storia e visioni del mondo. Ecco perché francofonia, anglofonia e lusofonia hanno rappresentato, secondo Phillipson, uno strumento di espansione neocoloniale per affermare i principi ideologici della lingua e della cultura dominante.

L’indigenza linguistica

È una tesi affermata anche da Achille Mbembe, secondo cui le politiche coloniali e post-coloniali in Africa hanno determinato quella che il filosofo camerunense chiama “indigenza linguistica”. Molte le conseguenze, soprattutto in campo pedagogico: i modelli educativi post-coloniali hanno impiegato le lingue europee imponendo codici culturali e sociali estranei alla realtà africane. Si tratta di un’idea per niente nuova, se pensiamo che Sir Winston Churchill già nel 1943 dichiarava che «il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento».

Le riflessioni più recenti e più sensibili alla peculiarità del contesto africano e di tutte le ex colonie in generale hanno proposto una tesi più articolata rispetto a quella dell’imperialismo linguistico. Oggi la rappresentazione dicotomica tra lingue coloniali e locali, concepite come universi semiologici contrapposti, appare fuorviante. In Africa, ad esempio, l’apprendimento delle lingue europee è stato caratterizzato da continue ibridazioni. Patrick Chabal e Jean-Pascal Daloz, due illustri studiosi dell’Africa post-coloniale, hanno sottolineato le forme creative con cui i lessici e le pratiche occidentali sono stati adottati senza perdere contatto con le proprie tradizioni, continuamente rivisitate.

Anche Jean-François Bayart, politologo ed esperto di Africa, ha spostato l’attenzione sulla capacità di resistenza alle pressioni dell’occidentalizzazione. E lo stesso Achille Mbembe evoca spesso la pluralità di registri identitari degli abitanti della post-colonia, costantemente rinegoziati:la maggioranza dei cittadini degli Stati africani contemporanei ha tutt’oggi come lingua madre un idioma locale africano che, parafrasando l’espressione di Mia Couto, una dei più apprezzate scrittrici mozambicane, «è solo l’ospite della lingua ufficiale dello Stato».

Quante sono in realtà le lingue inglesi?

Ma che succederà in futuro? Nell’ambito della linguistica una delle discussioni più interessanti ha a che fare con la questione se l’inglese rimarrà o meno la lingua franca più usata.

L’ultimo saggio sul tema è di Tim Williams Machan, un professore di inglese dell’Università americana di Notre Dame. In What is English? And why should we care?, egli sostiene che l’inglese non è mai stato statico, né si è mai legato a confini geografici chiusi: fin dai viaggi del capitano Cook nei mari del Sud esso si è diffuso, espanso e trasformato «come un fiume dal contenuto in perenne movimento». Va detto che già oggi più che di English si dovrebbe parlare di Englishes, ossia di nuove varietà sviluppatesi a partire dalla lingua della madrepatria. In primo luogo alcune varietà non native di inglese, come l’indian English, il Caraibbean English o il Singapore English. La locazione geografica del popolo anglofono, infatti, è sempre più spostata dalla Gran Bretagna, dal Nord America e dall’Australia verso altre parti del globo che non hanno alcun legame storico con l’impero britannico, ad esempio le ex colonie belghe (Ruanda), tedesche (Tanzania) e italiane (Eritrea), o le Filippine, la cui lingua ufficiale è l’inglese.

Oltre a questi nuovi inglesi nativi, vanno considerate le varietà di inglese usate come lingua franca. Secondo i dati di Ethnologue (l’inventario di lingue più esauriente, insieme a Linguasphere Register), gli anglofoni nativi sono circa 350 milioni, mentre circa 300 milioni parlano inglese accanto alla lingua nazionale o nativa. Circa 100 milioni, infine, lo usano come lingua straniera (hanno cioè appreso l’inglese a scuola) in Paesi dove questa lingua non è in uso.

A queste forme di inglese vanno poi aggiunte quelle usate come lingua franca: l’Euro-English nato nei luoghi della burocrazia di Bruxelles, i creoli e i pidgin a base inglese formatisi in seguito allo sfruttamento di manodopera e di schiavi durante il colonialismo; ma anche i new Englishes e le lingue ibride come il franglais, l’italiese e il japlish. Il fenomeno linguistico più recente è però rappresentato dal cyber-English, che va diffondendosi come lingua di comunicazione fra i navigatori del Web.

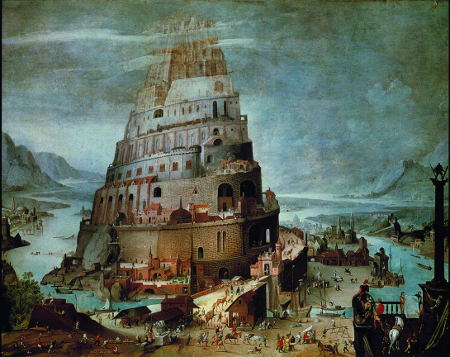

Anche Nicholas Ostler, linguista assai eclettico (ha studiato filosofia ed economia, ma anche linguistica con Noam Chomsky; conosce più di ventisei lingue ed è presidente della Fondazione per le lingue in via di estinzione), si è recentemente interessato al futuro dell’inglese. In The Last Lingua Franca: English until the Return to Babel, lo studioso britannico predice un futuro multilingue, una sorta di ritorno a Babele. Due le motivazioni principali: il rafforzarsi di altre lingue (cinese, spagnolo, arabo, hindi, urdu, russo e swahili) e la diffusione di nuove tecnologie di traduzione istantanea.

Il primo fattore, l’espansione delle altre lingue mondiali importanti, è oggetto di una discussione vivace fra esperti e non, in particolare in seguito al recente entusiasmo mondiale per l’apprendimento del cinese. Lo ha ricordato un articolo del 2011 del popolare quotidiano inglese «Telegraph»: il mandarino è oggi la madrelingua di 850 milioni di individui, a quali vanno aggiunti altri 190 milioni di cinesi che lo parlano perfettamente come secondo idioma.

La lingua del Dragone

Ma il dato più impressionante è un altro: nel 2011, quasi senza che nessuno se ne accorgesse, la lingua del Dragone è diventata la più studiata dagli stranieri. Un boom senza precedenti, sia per quantità sia per rapidità di crescita. La domanda è talmente forte che scuole e università si sono scoperte spiazzate, tanto che i più prestigiosi atenei inglesi si contendono insegnanti di mandarino con ingaggi milionari. Va detto che nessun governo aveva mai investito tanto per imporre la propria lingua. Dopo l’apertura nel 2005 del primo Istituto Confucio all’estero, Pechino ha inviato 5000 insegnanti praticamente in ogni angolo della Terra, con l’ambizione di aprire entro il 2015 mille altre scuole.

È in Asia e nei Paesi in via di sviluppo che la lingua degli antichi funzionari imperiali (mandarino deriva da mantrin, ossia “ministro” delle dinastie prerivoluzionarie) si sta affermando come lingua franca alternativa all’inglese. Il Pakistan l’ha resa obbligatoria nelle scuole. Il presidente russo Medvedev ha proclamato il 2010 anno della lingua cinese in Russia. In Corea del Sud e in Giappone gli iscritti ai corsi di mandarino crescono del 400% all’anno, mentre gli ex satelliti sovietici dell’Asia centrale stanno sostituendo il cinese al russo. Kazakhstan, Turkmenistan e Azerbaigian, serbatoi energetici di Pechino, dal 2012 offrono agli studenti lezioni ed esami universitari sia nella lingua nazionale sia in mandarino.

Sono dati che, tuttavia, si stemperano di fronte alla costatazione che il mandarino è una lingua particolarmente complicata da imparare. Gli stessi cinesi l’hanno adottata solo nel 1956, in seguito all’ordine di Mao Zedong. Prima si contendevano il potere il cantonese, lo shanghaiese, il mandarino, il tibetano e altre decine di dialetti regionali.

Se è difficile pensare che il cinese possa, in tempi ragionevoli, spodestare l’inglese, lo stesso non si può dire dello spagnolo. Il sito del «Washington Post» ha da poco messo a disposizione una mappa interattiva delle lingue parlate negli Stati Uniti, e che mostra chiaramente come la porzione d’America che a casa non parla inglese sia in costante aumento. Nella parte occidentale del Paese sono comuni alcune lingue native: nella contea di Apache, in Arizona, ad esempio, più del 60% degli abitanti parla najavo, una lingua amerindia. Il francese è diffuso intorno a New Orleans e in alcune contee del Nord-Est, mentre il tedesco è comune in alcune aree del Midwest: lo parla più del 20% delle famiglie del Dakota.

Ma è lo spagnolo il vero concorrente dell’inglese. Soprattutto sulla costa occidentale, nel Sud-Ovest, nel corridoio urbano orientale e in altre grandi città degli Stati Uniti. Ne è un segnale il fatto che nel 2013 Univision, la più importante emittente in lingua spagnola, abbia ottenuto più ascolti rispetto ai colossi ABC, NBC, CBS, Fox e CBS fra i telespettatori tra i 18 e i 34 anni, una fetta di audience molto ambita. E in molte delle più grandi città americane il suo telegiornale serale ispanofono è regolarmente più visto rispetto ai concorrenti in lingua inglese.

Il secondo fattore menzionato da Ostler come causa di una scomparsa dell’inglese come lingua franca, seppur suggestivo, è meno convincente del primo. Secondo lo studioso, i programmi di traduzione online come Google Language Tools continueranno a svilupparsi, riducendo così la necessità che le persone debbano imparare una lingua come strumento di comunicazione. Se però teniamo conto che un gran numero di individui non ha ancora un accesso informatico, è particolarmente difficile capire se e come la tecnologia di traduzione giocherà un ruolo significativo al di là delle aree del mondo benestanti.

Seppure lo scenario di una futura scomparsa dell’inglese possa apparire eccessivamente apocalittico, vale la pena considerarne le eventuali implicazioni almeno di un suo declino, soprattutto per quanto riguarda l’insegnamento.

Negli ultimi anni si è andato sviluppando un nutrito dibattito sulle questioni di quale varietà di inglese dovrebbe essere insegnata, sul ruolo dei parlanti non nativi come insegnanti e sull’applicazione di alcune metodologie di insegnamento come l’approccio comunicativo (Communicative language teaching, CLT). Si è però discusso molto poco su quale forma potrebbe avere l’insegnamento dell’inglese se le previsioni di Ostler risultassero esatte: come dovrebbero essere formati gli insegnanti per prepararsi a tali circostanze ? Quali i metodi più appropriati? Vale forse la pena di pensarci ora, perché, come sostiene Ostler, molte lingue franche che sembravano avere un sicuro assicurato hanno perso il loro primato.

L’inglese nelle università

L’impiego dell’inglese come lingua passepartout è avvertito come una necessità, specialmente in ambito scientifico e accademico, dove l’uso di un inglese globalizzato da parte della comunità internazionale è una pratica ormai consolidata. Notevoli i benefici: un linguaggio comune rende più fluidi gli scambi di idee, di beni e di persone, moltiplicando il potenziale impatto della scienza sui settori trainanti della società.

L’uso pervasivo dell’inglese anche nelle scuole e in particolar modo nelle università è dunque sembrato la risposta più semplice alle raccomandazioni dell’Unione Europea intese a promuovere la mobilità degli studenti e dei ricercatori nell’ambito dei Paesi membri e a favorire l’afflusso di studenti extracomunitari. Le autorità accademiche hanno così assicurato la volontà di favorire l’anglificazione di alcuni percorsi di studio. Duplice lo scopo dell’iniziativa: allenare i nostri laureandi a padroneggiare la lingua veicolare della comunità scientifica e internazionalizzare i nostri atenei, attenuando la barriera della lingua che scoraggia l’iscrizione di stranieri.

I vantaggi immediati appaiono evidenti: scalare le classifiche di merito nazionali e internazionali, ottenere maggiori finanziamenti, aumentare il prestigio e la visibilità delle istituzioni accademiche facilitando la creazione di élites di professionisti cosmopoliti capaci di inserirsi nei circuiti scientifici internazionali. Perfino il quotidiano francese «Libération», notoriamente non anglofilo, lo scorso maggio è uscito in prima pagina con il titolo Let’s do it (Facciamolo), schierandosi a favore dell’uso dell’inglese nelle aule universitarie.

Anche il Politecnico di Milano aveva deciso di adattarsi a questa tendenza, stanziando 3,2 milioni di euro per attrarre docenti dall’estero. Centocinquanta professori dell’ateneo, però, hanno fatto ricorso contro il provvedimento del Senato Accademico di estendere l’inglese come unica lingua a tutti i corsi delle lauree magistrali (ovvero i due anni dopo la triennale) e dei dottorati. Una sentenza del TAR della Lombardia ha dato loro ragione, stabilendo che obbligare studenti e docenti a cambiare lingua sarebbe stato lesivo della loro libertà.

Molti hanno applaudito alla decisione del TAR, sottolineando i limiti pratici della spinta verso l’adozione dell’inglese come lingua esclusiva della didattica universitaria: visto lo scarso livello della preparazione in inglese nelle scuole medie di primo e secondo grado, ad avvantaggiarsi della riforma sarebbero stati i giovani potenzialmente privilegiati, provenienti da fasce sociali che hanno permesso loro di accedere, al di fuori della vita scolastica normale, a momenti formativi che ne hanno rafforzato le competenze linguistiche.

Le parole della scienza

Anche rispetto alla consolidata preminenza dell’inglese nelle riviste di maggior rango scientifico, da cui dipende il prestigio e la carriera individuale, nonché la valutazione di merito delle istituzioni, esistono piccoli esperimenti che vanno controcorrente.

Da qualche tempo Internet offre alcune pubblicazioni che affiancano al testo base traduzioni multilingue. Ne è un esempio Presseurop, un sito che offre il meglio della stampa europea in dieci lingue e si può scaricare come app gratuita per tablet e smartphone.

Una posizione interessante è poi adottata del movimento open access (accesso libero), che si batte per la libera disponibilità online di contenuti digitali, ritenendo che l’insieme della conoscenza e della creatività debba essere liberamente utilizzabile e dunque non coperto da restrizioni legati alla proprietà intellettuale. Con l’obiettivo di ridurre il più possibile le barriere linguistiche nella comunicazione scientifica, il movimento suggerisce alle riviste di lingua inglese quattro opzioni:

– fornire la possibilità agli autori di inviare abstract in lingue diverse dall’inglese;

– consentire la possibilità di Wiki open translation;

– formare comitati di traduttori internazionali all’interno della redazione delle riviste scientifiche;

– creare versioni di riviste scientifiche scritte in lingue diversa dall’inglese.

Il caso dell’esperanto

Va infine menzionato il curioso caso dell’esperanto, che negli ultimi anni ha goduto di un improvviso risveglio grazie all’azione di associazioni e studiosi che si battono per la sua adozione come lingua internazionale neutrale in antagonismo all’inglese.

Si tratta di una lingua ausiliaria creata negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento dal medico oftalmologo Ludwik Lejzer Zamenhof per facilitare la comunicazione tra i popoli e le culture senza sostituirsi alle altre lingue. Nel 1986 l’Unesco raccomandava agli Stati membri di promuoverla come lingua internazionale, ma l’utopia non si è realizzata e probabilmente non si realizzerà mai.

L’esperanto rimane però una lingua viva, con almeno due milioni di parlanti nel mondo. In Italia non c’è mai stato un censimento, ma si stima che esistano circa 1500 parlanti fluenti e corsi attivi in 23 città. Tra i Paesi dove ha più successo istituzionale vi sono il Brasile, dove è una materia facoltativa nelle scuole, e l’Ungheria, in cui esistono addirittura diverse cattedre universitarie in esperanto.

L’esperanto si impara in fretta, perché è una lingua pianificata, con poche regole e nessuna eccezione. A ogni suono corrisponde sempre la stessa pronuncia e la grammatica può essere sintetizzata in sedici regole. Inoltre, rende più facile l’apprendimento di altre lingue. Per il suo essere una lingua pianificata e razionale, infatti, aiuta a rendersi conto delle categorie logiche che sottostanno alle regole. Ragion per cui è stato addirittura creato un metodo d’insegnamento delle lingue straniere ai bambini basato sull’esperanto, il Paderborn (dall’università tedesca che l’ha sviluppato). Ma la forza dell’esperanto sta nell’essere più di una lingua: è anche un’etica, un’idea di comunità e una visione del mondo. Battendosi per la diffusione di una lingua neutra, per la comunicazione internazionale, il movimento esperantista diffonde i valori della democrazia linguistica, della pace tra i popoli e del rispetto del prossimo.